こんにちは、コタツです。

10月に入ってから天気の良い日が続き、近所の田んぼも次々と稲刈りを終わらせています。

わっさわっさと黄金色に実っていた稲穂がすっかり刈り取られ丸坊主になった田んぼは少々寂しく感じます。しかし、その代わりと言ってはなんですが新米がスーパーなどに出回りお米のおいしい季節がやって参ります。

そこで、弥生時代の稲作の道具である石包丁を作る体験をして来ました。

行って来たのは、大阪府河内長野市の「ふるさと歴史学習館」です。

こちらは、かなりこじんまりとした施設ですが無料で入場できてとても興味深い展示が見られます。

石包丁作りの体験を申し込むと係の方が「物とか切れませんよ」と言われました。

私は、前もって石包丁の用途を調べたので問題はありませんでしたが、特に小中学生男子や外国から来た人は切れないと聞いてガッカリしてしまい体験をやめる人もいるようです。

こちらのキットを使います。

新型コロナウイルスの感染予防のため普通サイズは時間がかかるので今回はミニサイズの体験になります。

最初にざっくりと作業の流れを説明していただきます。

体験では滑石(かっせき)と言う石を使いました。

弥生時代この地域の石包丁はもっと硬い結晶片岩(けっしょうへんがん)と言う石を使っていたそうです。

当時結晶片岩は現在の和歌山県紀の川で採られたものが、この施設の近くにある三日市北遺跡(みっかいちきたいせき)まで運ばれていたようです。

石をヤスリで削るなんてものすごい力が必要なんでは?と思っていたけど、かなり柔らかくて面白いほど削れていきます。木より柔らかいです。

ちなみに削り粉はベビーパウダーやファンデーションの材料として利用されるそうです。

だいたい形が決まったら80番の空研ぎペーパーで表面を整えていきます。

この時、普段木にペーパーをあてるようにすると係の方から「もっと力を入れずに表面を撫でるようにあてて下さい」と言われました。

滑石は木より柔らかいので強くあてると深い傷が入って取れなくなるそうです。

最後に細かい水研ぎペーパーで表面を滑らかにしたらワセリンを塗って完成です。

もう少し形を整えたかったけど、体験は私1人だったので係の方とも話が弾み楽しくて時間が足りなくなりました。

その後、許可を頂いて展示物の写真を少し撮らせていただきました。

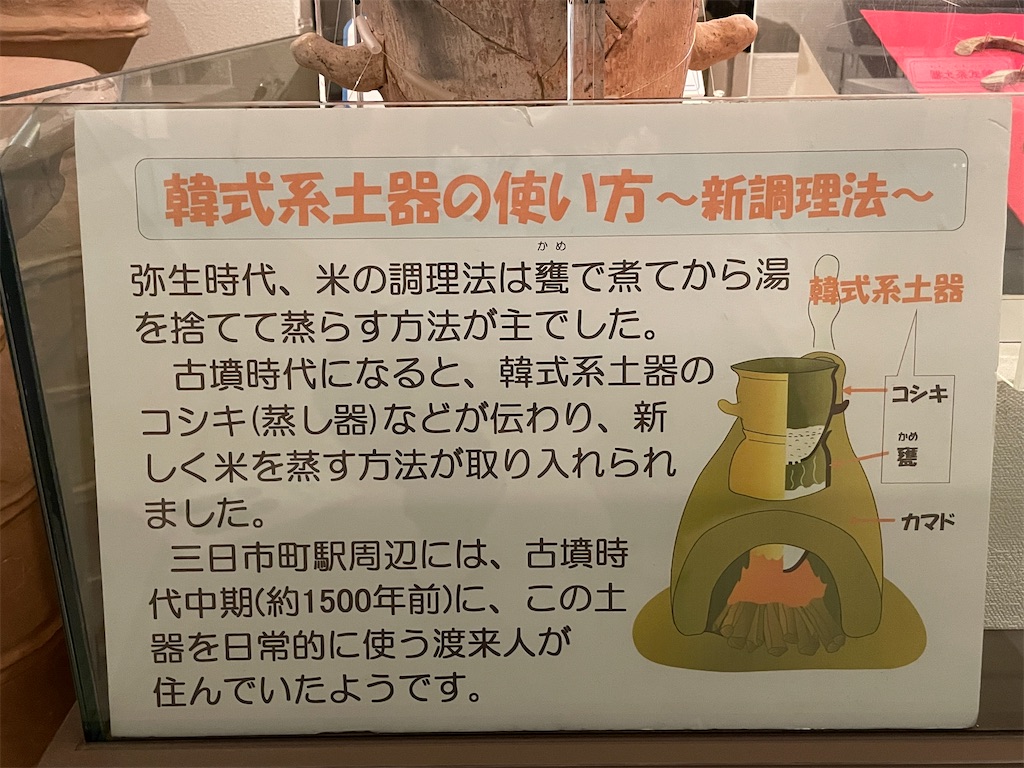

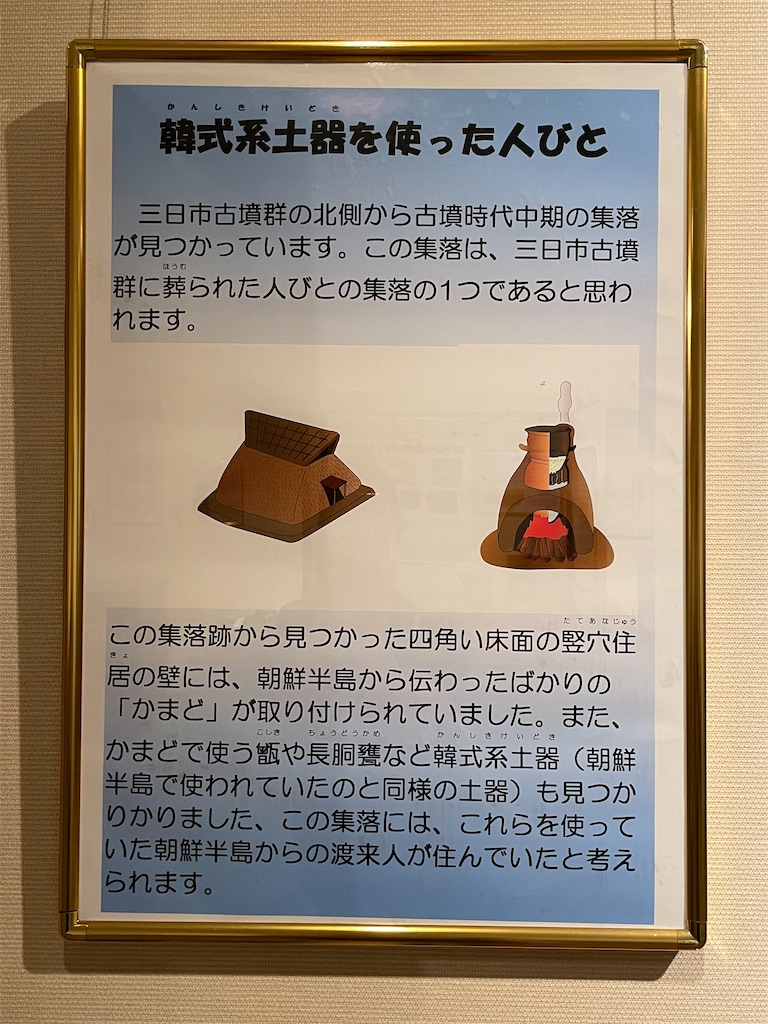

中でも興味深かったのは、朝鮮半島から伝わった弥生時代の蒸し器です。

それまで米は甕(かめ)で茹でて茹で汁を捨てて食べていましたが、韓式系土器のコシキ(蒸し器)が伝わり米を蒸して食べる調理法が広まりました。

発掘されたコシキ。

なんか穴大きすぎて米ダダ漏れしそうです。葉っぱか何か敷いていたのかな?

発掘調査により現在の南海電鉄高野線(なんかいでんてつこうやせん)の三日市町(みっかいちちょう)駅周辺は弥生時代に朝鮮半島からの渡来人が住んでいたと考えられています。

石包丁も中国大陸や日本列島に分布しており、稲作文化と共に日本列島に伝わったと見られています。

ミニサイズなのでわかりにくいですが、弥生時代には石包丁を使ってこんな感じで稲穂をむしりとるように収穫していたのではないでしょうか。

弥生時代の稲作は稲穂ごとに生育にばらつきがあり、何日も田んぼに入って実った稲穂だけを収穫していたようです。

やがて、農耕道具にも金属が使われるようになり、収穫も一気に行えるようになったため、この道具は姿を消していったのだと思います。

今回、石包丁を調べてみて、自分が食べているお米は長い時間をかけていろんな人達の創意工夫を経て現在に伝わっているんだなと感じながら先日買った新米を味わってみます。