こんにちは、コタツです。

今回は米飴を作ってみました。

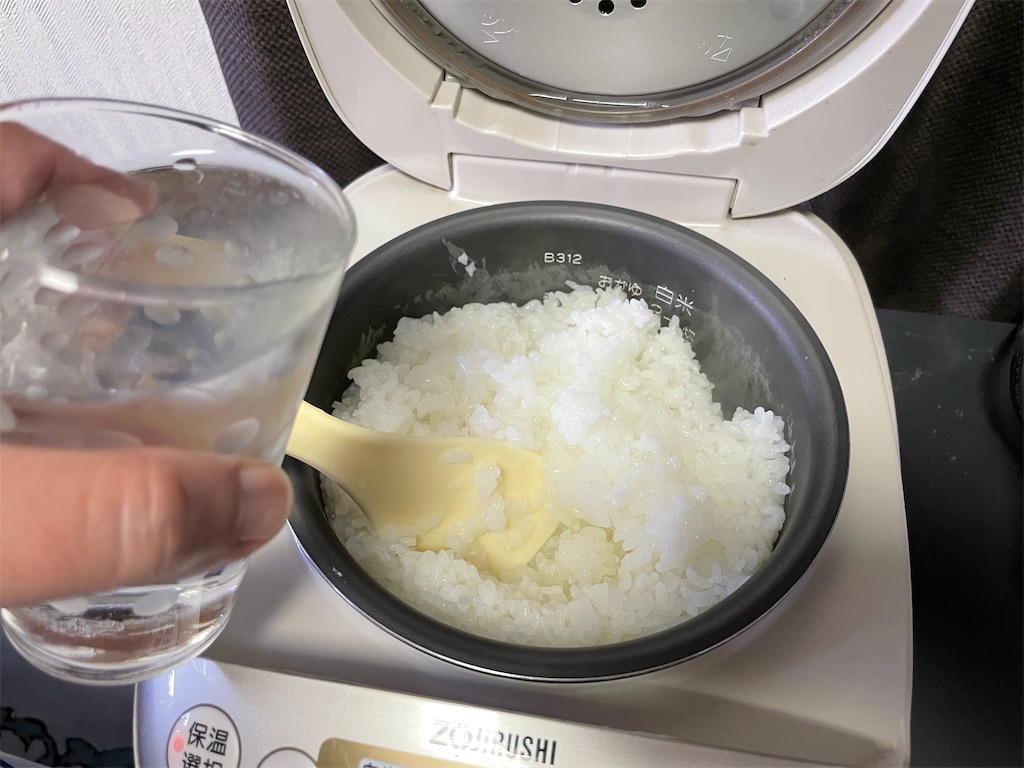

粥を炊きます。昔ながらの製法はもち米を使う事が多いようですが、うるち米でも作れます。

我が家の炊飯器は粥は1合しか炊けないのに米2合入れたので粥と言うより柔らかいご飯になりました。

冷水を入れたりして60℃まで冷まします。

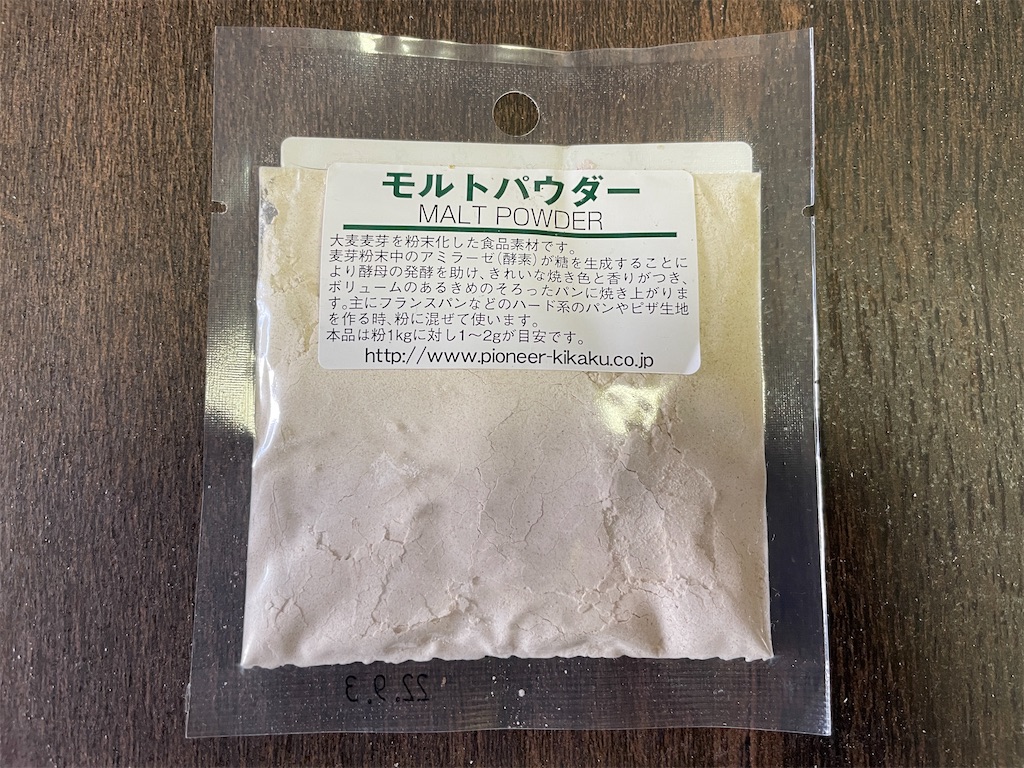

麦芽を入れます。

昔は水につけた麦を発芽させた「麦芽もやし」を入れていたようです。

今回はカルディで粉末を買いました。製菓材料店でも売っていると思います。ただし、粉末は飴が濁るようで透き通った飴を作りたい場合は粗挽きの麦芽を使うと良いそうです。

麦芽を入れてしばらく混ぜるとシャバシャバになります。

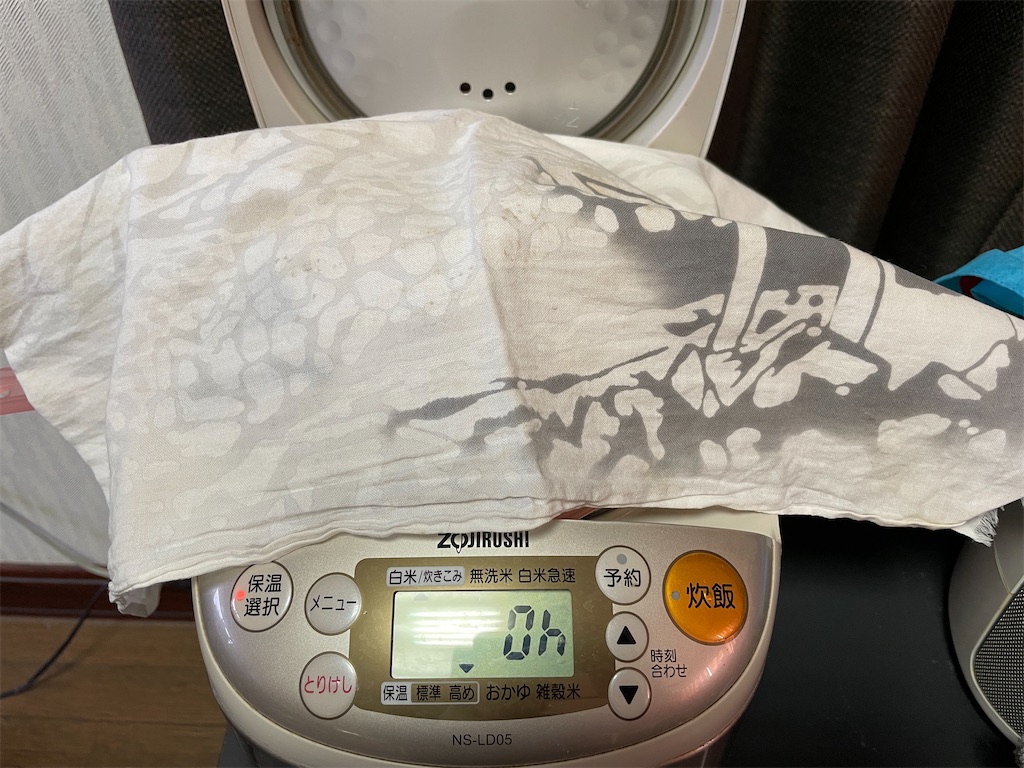

炊飯器を保温状態にして50〜60℃を保ち時々かき混ぜながら6時間置きます。

炊飯器を閉めると温度が上がりすぎるので開けています。

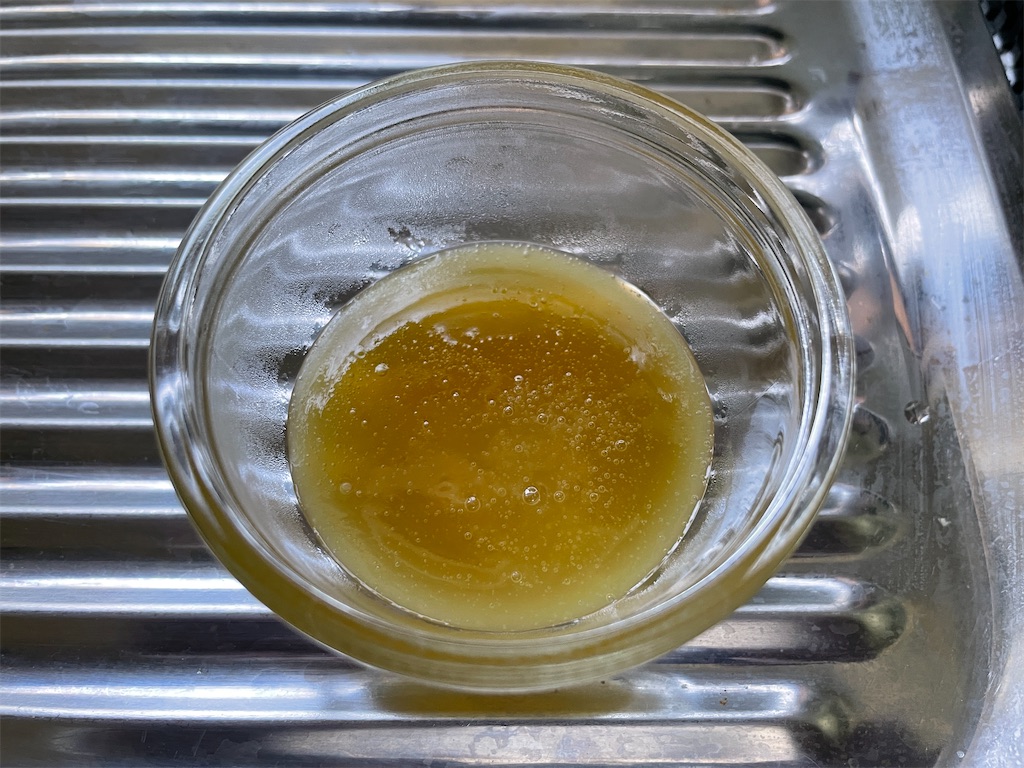

6時間置いた米を漉します。

この段階ではほんのり甘い程度なので煮詰めて甘みを凝縮させます。

だいぶ煮詰まったので火を止めます。

壺に入れてみました。もう少し煮詰めれば水飴みたいに箸で練れると思います。

味は、米飴食べた事ある人ならわかると思いますが、香ばしいようなちょっとクセがある味です。

ホットケーキにかけてみると、クセが気にならずに普通のシロップと変わらない味でおいしかったです。

米が飴に変わる仕組みは、麦芽(米芽より酵素が強い)に含まれる酵素のアミラーゼが米に含まれるデンプンを糖化させ麦芽糖に変わるため甘くなります。

アミラーゼは大根にも含まれていて大根おろしのしぼり汁を使って飴を作ることもできます。ただし、かなり大根の味がする飴ができるそうです。

また、アミラーゼは人間の唾液にも含まれていて、アニメ映画の「君の名は」で登場していたご飯を口に入れてよく噛んで吐き出して作る「口噛み酒」は人間の唾液で糖化したデンプンを発酵させて作る最古の酒造りの方法と言われています。

https://youtu.be/MduTbfNUbKM

TV朝日のバラエティ番組の動画ですが、動画の5分位の所でアマゾンの女性がイモを使って口噛み酒を作っています。

若い女性が作るのは、虫歯がなく雑菌が少ないと考えられているからではないでしょうか?

さて、もう一つサツマイモを使いアミラーゼを使わずに飴を作ってみます。

イモを茹でます。

柔らかくなったらイモを潰します。

布で漉します。

搾りかすには再び砂糖を加えて(本末転倒!)スウィートポテトを作りました。

搾り汁を煮詰めます。

煮詰まれば完成。

味見してみると、飴のようにねっとりしていますが、濃厚な芋羊羹といった感じでした。

別にサツマイモを揚げて大学芋を作ってみました。

鍋に残った米飴と芋餡を混ぜて火にかけた所に揚げイモをいれ絡めます。

おいしかったです!でも、芋餡の風味がほとんど感じられませんでした。

今回紹介した穀物や芋を麦芽酵素を使って作る飴は、古くから阿米(あめ)阿毎(あめ)糖(あめ)と呼ばれ「日本書紀」にも神武天皇が水無し飴を作った話が登場します。

この事から、奈良時代には飴を作る技術は確立していたと考えられます。

また、現在使われている甘味料でもっともメジャーな砂糖は、サトウキビやてんさいを煮詰めて作られます。

砂糖が日本に伝わったのも奈良時代で、唐の僧侶鑑真(がんじん)が日本に渡った時に持って来たと言う記録があります。

平安時代には砂糖は薬として珍重され、その後徐々に菓子に使われるようになりましたが国内で生産される事は無く輸入に頼っていました。

江戸時代に国産で砂糖が作られるようになり、明治時代に入り近代的な製糖技術が海外から入ってきて砂糖は一般庶民にも普及しました。

現在では、甘味料の代表は砂糖で飴は主に砂糖菓子のことを指す事が多いですが、日本人が昔から親しんできた飴とは製法もルーツも違うものなのだなと実感しました。

〈参考にさせていただいた本やサイト〉

飴と飴売りの文化史

著者:牛嶋英俊

発行所:弦書房

日新製糖SHUGAR Labo

https://www.nissin-sugar.co.jp/sugarlab/know/05/